La obediencia invisible

Quizá odias a tu vecino no porque sea idiota (aunque lo sea), sino porque tus células decidieron hace siglos que algo en su olor, en su forma de moverse o en la geometría de su cara no encaja con tu catálogo ancestral de “los míos”. No lo sabes, pero en tu nariz hay un comité de receptores olfativos votando cada vez que alguien se te acerca. Y si ese comité dice “rechazo”, poco importa lo educado que seas: lo vas a notar igual.

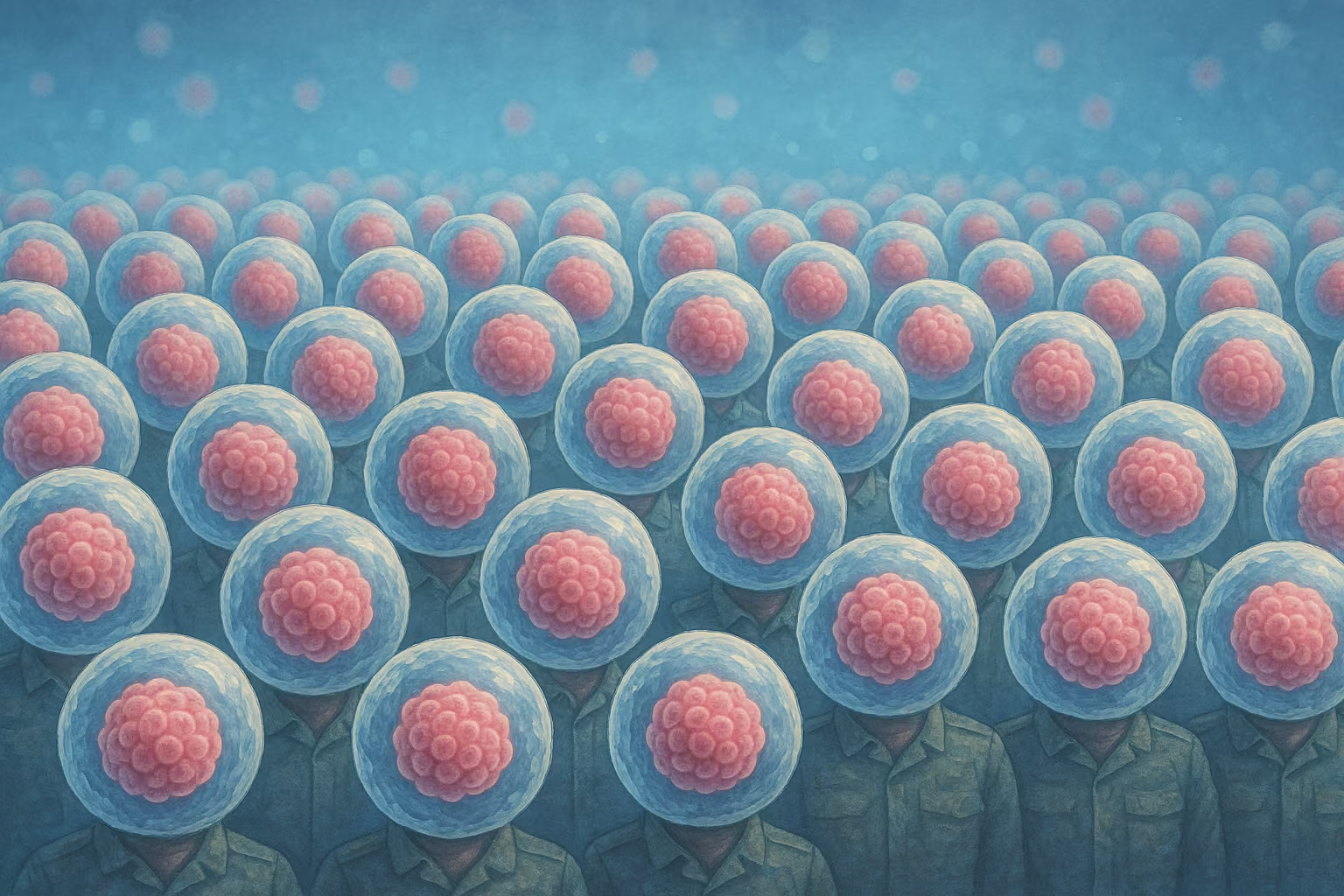

La biología tiene esa crueldad. No pide permiso, no consulta, ni siquiera te avisa. Simplemente actúa. Somos, en gran medida, células obedientes que creen tomar decisiones libres cuando en realidad están cumpliendo protocolos escritos hace millones de años. “Este huele raro → peligro.” “Ese comparte genes → posible aliado.” “Aquella tiene el MHC que me falta → podría ser una buena pareja.” Todo muy sofisticado, pero a la vez tan simple como el instinto de un mosquito.

Y claro, cuando te das cuenta de que hasta tu lista de “personas que me caen bien” podría estar en manos de tus feromonas y no de tu criterio, llega la pregunta incómoda:

¿Hasta qué punto somos esclavos de nuestra biología?

Células obedientes y rebeldes

La obediencia biológica

Tomemos el ejemplo de los genes MHC. Estos genes, responsables de la forma en que nuestro sistema inmune reconoce amenazas, también influyen en con quién sentimos atracción. Traducido: tu cuerpo quiere diversificar defensas, así que busca parejas genéticamente diferentes a ti. Tú crees que estás “enamorado”, pero en realidad tus linfocitos están buscando compañeros de guerra.

Lo mismo ocurre con la oxitocina (el famoso “químico del amor”): esa sensación de confianza, ternura o vínculo que puedes sentir hacia alguien tiene mucho que ver con cómo tu receptor de oxitocina (OXTR) interpreta la situación. Y por el lado oscuro está la vasopresina, que a menudo se asocia con territorialidad y agresión. Es decir: no odias a tu jefe porque te explote, puede que lo odies porque tu biología decidió que era “el intruso en la cueva”.

La conclusión incómoda: mucho de lo que llamamos simpatía, desconfianza, atracción o rechazo no nace en la conciencia, sino en órganos que no tienen ningún interés en tu discurso racional.

La grieta: cuando la biología no manda tanto

Pero aquí viene la paradoja. Somos esclavos de la biología, sí, pero somos esclavos con derecho a huelga. Nuestro cerebro es plástico: cambia con la experiencia, con la educación, incluso con las decisiones que repetimos a propósito.

Ejemplos:

• Hay prejuicios que parecían “naturales” en una cultura y que hoy resultan absurdos.

• Personas criadas en contextos cerrados han aprendido a abrirse a otras comunidades, a veces incluso abrazando aquello que de entrada rechazaban.

• Lo que empieza como un instinto de desconfianza puede convertirse en un vínculo duradero gracias a la convivencia o la empatía.

Esa grieta en el muro biológico es la que nos da juego. Nos dice: sí, tienes impulsos automáticos, pero también puedes sospechar de ellos y entrenar respuestas nuevas.

Filosofía: de esclavos a rebeldes

Camus llamaría a esto el absurdo: la distancia entre lo que deseamos (decidir con libertad) y lo que encontramos (un cuerpo que ya decidió por nosotros). Pero en esa distancia surge la posibilidad de rebeldía.

Sartre iría aún más lejos: la condena a ser libres implica que incluso cuando obedecemos a la biología, lo hacemos porque no nos hemos cuestionado nada. En otras palabras: si no decides, también estás decidiendo.

Y Nietzsche pondría la guinda: no basta con decir “mi biología me obliga”. La tarea del ser humano es transformar esos impulsos en algo nuevo, en fuerza creadora. O sea: sí, tienes el instinto de morder, pero también la capacidad de convertirlo en arte, filosofía o incluso en un chiste.

El jailbreak biológico

La misma biología que nos ata también nos da las herramientas para liberarnos. Es decir, la capacidad de trascender está inscrita en el propio sistema que queremos trascender. Un jailbreak fabricado de serie.

La consciencia, la duda, la ironía con la que ahora mismo te ríes de tu nariz dictadora… todo eso también es biología. Rebelarse contra los genes no es escapar de ellos, sino usar otras funciones genéticas para mirar de reojo a los primeros. Somos una especie de matrioshka de obediencias, donde unas capas vigilan a otras.

Lo curioso es que, si lo piensas, no necesitamos librarnos por completo de nuestra biología. Tampoco tendría mucho sentido: somos ella. Lo que sí podemos hacer es no obedecerla ciegamente. Aceptar que detrás de nuestras simpatías y rechazos hay un instinto químico, pero elegir qué hacemos con él.

Podemos reconocer que sentimos rechazo hacia alguien y, en vez de obedecerlo, preguntarnos por qué. Podemos sentir miedo y aún así acercarnos. Podemos sentir atracción y aún así decir “no”. Esa distancia mínima entre el impulso y la acción… ahí está todo.

Epílogo friki: la Segunda Fundación

Quizá, como diría Isaac Asimov, nuestro cerebro consciente sea la Segunda Fundación: escondida, discreta, sin armas visibles… pero vigilando a la Primera Fundación (nuestros genes, hormonas y circuitos biológicos) que cree llevar todo el control. El cuerpo ejecuta, la conciencia observa y, de vez en cuando, interviene para que no acabemos conquistados por nuestras propias feromonas.

Y aunque nunca sabremos del todo quién manipula a quién, consuela pensar que, al menos, llevamos dentro un pequeño consejo secreto capaz de torcer el guion cuando la biología se pone demasiado mandona.

Y tú, ¿cuántas de tus decisiones son realmente tuyas y cuántas son reflejos celulares que disfraza de libre albedrío tu narrador interno?

Lo que me pregunto y tal vez tú también…

¿Por qué me cae mal alguien que no me ha hecho nada?

Porque tus genes llevan siglos decidiendo a quién confiar y a quién rechazar. Tu nariz y tu cerebro votaron “no” antes de que tú pensaras nada. No es personal… es químico.

¿Por qué me atrae gente que sé que no me conviene?

Porque tu sistema inmune busca variedad genética y le da igual tu paz mental. Para él, esa persona es un buffet libre de defensas nuevas. Tú lo llamas “atracción”, tus células lo llaman “estrategia evolutiva”.

Sí, pero no con una espada, sino con sospecha y práctica. La biología manda, pero la conciencia puede darle réplica: reconocer el impulso, respirar, y decidir si lo obedeces o no.

Un poco sí (gracias dopamina, serotonina y compañía), pero sobre todo se “contagia” en la convivencia. O sea: puedes nacer con tendencia, pero entrenarte para no convertirte en tu tío gruñón.

Decidir, lo que se dice decidir, no del todo. Pero podemos poner reglas del juego: aceptar la atracción, desconfiar del rechazo automático, y no delegar en la biología todas las elecciones. Si no, viviríamos como mosquitos.